|

إن محاولة الدخول

إلى استراتيجيات نص محاط بالأساطير التاريخية والرفض الأيديولوجي، مثلما

هو مؤطر بالتعقيد والشطط اللغوي، يعد عملا مجهدا، خاصة ان كان هذا النص

لأشهر وأغرب متصوفة العالم الإسلامي (الحسين بن منصور الحلاج

244هـ-309هـ) فلغة المتصوفة بشكل عام "لغة خاصة بهم، أو تعبيرات فنية

استقلوا بها في الإفصاح عن آرائهم وأغراضهم " (1) وبعضها يعد من الأسرار

المكتومة، والبوح بها يعتبر خرقا لقواعد وقوانين التصوف يستلزم الأبعاد

وحجب الثقة، وقد عبر الحلاج عن ذلك فقال

:

من أطلعوه

على سر فباح به لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا

وعاقبوه على

ما كان من زللٍ وأبدلوه مـكان الأنس إيحاشا

(2)

وقد عبر بعض

المتصوفة عن قتل الحلاج انه حدث نتيجة لبوح الأسرار المكتومة، وما نجده

في الحلاج انه لم يؤمن بضرورة الكتمان خلال حياته، حتى اضطر شيخ متصوفة

بغداد

–الجنيد- إلى طرده من مجلسه العلمي والحكم عليه فيما بعد على انه خارج عن

طريق القوم –المتصوفة- مما دفع الحلاج إلى تكوين تيار خاص به، وأفكار

استقل بها عن متصوفة بغداد فكانت طواسينه من النتاجات المهمة التي وضع

فيها عقيدته وآراءه وتعديلاته، بل وغرابته كلها فأصبح بيانا صوفيا متميزا

في مادته وأسلوبه عن نصوص التصوف السابق واللاحق ! ونستطيع أن نجزم أن

الطواسين نص يقع خارج إشكاليات التناص (I ntertextuality) فلا توجد إشارة

فيه على انه منفتح على نصوص سابقة أو يتضمن نصوصا اخرى وهذا ما دفعنا

للكتابة عنه وإظهار المميزات الأخرى؛ التي فيه فانطولوجيا (النص) أو

ركائزه الثلاث

:

المرسل –

الرسالة – الملتقي، احتوت إشكالات منذ الماضي وحتى الآن، فالمرسل

(المتمثل بالحلاج) لازال مغلفا بمجهوليات التاريخ المطمورة والمندثرة،

وكل ما كتب عنه لا يفتح لنا بابا للنفوذ إلى شخصيته وملابساته الكثيرة

إلا في حدود ظنية او ماسينيونية (3). هذا من ناحية شخصيته التاريخية، أما

شخصيته الحقيقية (التي درسها ماسنيون) فهي : انفعالية، متمردة لا تأبه

بالعقبات ولا بالقوانين السلطوية، فمن الناحية الصوفية تمرد على جميع

المتصوفة معلنا انشقاقه التام عنهم وعن قوانينهم وأطر تمرده نظريا بـ (الطواسين)

وعمليا برمي (الخرقة الصوفية) التي لم تحدث في تاريخ التصوف على الاطلاق

! وأما الجانب السياسي فقد بين ماسينون مدى اهتمام ونشاط الحلاج

بالإصلاحات الاقتصادية التي كانت متدهورة إبان حياته (4)، واتصاله مع بعض

الرجال المهتمين بهذا الجانب وهذا ما دفع السلطة السياسية إلى اتهامه

بالقرمطة، أما الرسالة (الطواسين) فهي بدرجة الأشكال الأول وتعقيده، وفي

الحقيقة هي صورة المرسل من خلال اللغة لأنها قناة الاتصال التي بيننا

وبينه، والطواسين كتاب معقد بأسلوبه وشفراته مما جعل قناة الاتصال كذلك،

وتأتي الركيزة الثالثة (المتلقي) هم- في الماضي، نحن-في الحاضر، وهو

الأكثر إشكالا وغرابة حيث تمثل في الماضي

:

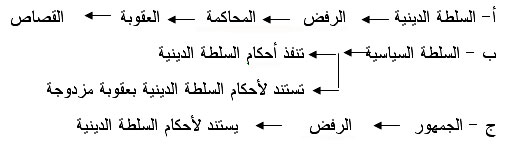

فالسلطة

الدينية اعتبرت الحلاج (زنديقا، ساحرا، مضللا…الخ) خارجا عن الملة يستلزم

إقامة الحد عليه (القصاص) لادعائه انه (الحق) ولإسقاطه فريضة الحج !؟

نفذت السلطة

السياسية المقررات الدينية التي وقعت على قرار جماعي بضرورة قتله، ولكن

هذه الوثيقة فقدت !؟ وأصبح الناس أيام حياته وبعد قتله فريقين: فريقا

يرفضه، وآخر يؤيده أو كما قال د. محمد غلاب "قرر بعضهم انه ساحر، وجزم

البعض الآخر بأنه مجنون، وأكد فريق ثالث انه ياتي بالكرامات " (5) فأما

الرافض فقد استند إلى تأويل السلطة الدينية وأما المؤيد فقد استند إلى

(عيان) الكرامات أو تواترها على السنة الناس، وهذا التواتر هو الذي كون

أسطورة الحلاج التي البسته أقاويل شعبية وخرافية، ومن قبيل قولهم "انه لم

يقتل بل رفع إلى السماء كالمسيح وسوف يعود كالمسيح … فاض نهر دجلة من

بركة رماده…الخ"

(6).

استمرت

الإشكالات الحلاجية حتى هذا العصر، الرفض / التأييد، النص / المتلقي،

الحلاج / التاريخ، التصوف / السلطة الدينية، فبقي الحلاج يعيش نفس المحنة

الماضية واقعا في مطب الولي / الزنديق، فظلت انطولوجيا النص في أشكال منذ

عصر الطواسين، ولا تأتي إعادة قراءة وتحليل النص الصوفي إلا لكشف التراكم

المعرفي – التاريخي المكون للخطاب العرفاني الذي أصبحت نصوصه مفصولة عن

الحاضر بسبب:

(اللغة

إشكالية التلقي، النص إشكالية التأويل، الخطاب اشكالية التاريخ) فاصبح

التصوف مركوناً عن عالمنا وغدت لغته خارج حدود العصر، غير مفهومة سوى في

الزوايا والتكايا والطرق الصوفية التي تجر نفسها من التاريخ جراً يشوبه

التعب والاجهاد، وهذا لايعني اننا نريد احياء هذه اللغة وتلك المصطلحات

(المصطلحات الصوفية) لاننا لاندعي موتها فالمقصود هو اعادة قراءتها ورفع

اشكالاتها والتحاور معها من افق أكثر اتساعاً وجدلية دون رادع او حاجز

مورث من ممنوعات التاريخ " فالنص لا يعيش الا من خلال القارئ " (7)

والعمل الادبي " يستمد قيمته من التأويل الذي يقدمه القارئ من خلال علاقة

حوارية تصاعدية مع النص بوصفه رسالة مفتوحة يوجهها المرسل (8) " فتاتي

عملية القراءة هنا محأولة لاكساب النص المشكل (الدرجة القطعية في الحكم)

ورفع الاقواس "الهوسرلية" التي يصبح وجودها متعارضا مع التراكم المعرفي،

التاريخي، الثقافي، والطواسين احد الوثائق التاريخية المهمة التي لم يبطل

مفعولها، فهي ملف من ملفات الماضي الذي حكم عليه بالاعدام (9) الا انه

تسلل الينا مكفنا بقضية المحضور، فهو من الاوراق الممنوع تدأولها والتكلم

فيما تحويه في الماضي، غير مفهومة فيما تحتويه في الحاضر، واذا كان النص

لا يملك اسسا شرعية في مادته ومحتواه، فان اعادت قراءته وتحليل قضيته

مشروعة.

اعادة رؤية

ونقد المحظور تكشف لنا صورة من قرر (الحظر) ومن وقع عليه فعل الحظر،

فالمحظور (الطواسين / أفكار الحلاج) هو صورة الحلاج، عقيدته، تاريخه،

حقيقته، زيفه، توحيده، حلوله، اتحاده، تصوفه، دجله، ولايته، زندقته …الخ.

باختصار هو عملية كشف للسلطة التاريخية بمفهوم (فوكو) وهذا الشئ يتطلب

تحييد القضية قبل الدخول فيها لان "الانطلاق من ايديولوجيا معينة في

تفسير أي نص أدبي يشوه العملية النقدية (10)

"بمعنى اخر، الانطلاق من درجة الصفر في القراءة حتى ان لم يكن النص في

درجة الصفر، ولان القراءة اليوم اصبحت " فعلا معقدا شديد التعقيد (11) "

كان لا بد ان تكون لها استراتجيات، لانها (القراءة) تبقى دوما مغامرة

واقتحام! ومنها هذه المحاولات:

|