|

هي الوثيقة

الأكثر اهمية من الوثائق الحلاجية التي وصلتنا (16)، وهي كراس قليل

الصفحات معقدة في محتواه، كتب في فترات تاريخية متقطعة وامتدت أيدي الناقلين

إليه، وكان آخر ما كتبه الحلاج في حياته هو (طس الأزل والالتباس في صحة الدعاوي

بعكس المعاني) حين كان في السجن فسلمه لتلميذه النجيب (ابن عطاء) الذي

قتل قبل شيخه لدفاعه المشهود عنه.

الطواسين

مجموعة من المفاهيم والعقائد الصوفية الخاصة بالحلاج، وضع فيها جملة

آراءه وتصحيحاته واعتقاده بشكل تعبيري ملفت للنظر، حيث انه لا يدرج ضمن

الواردات الالهية او التلقي العرفاني، بقدر ما هو تكوين منظم لأفكاره،

ومن المرجح انه كان يتحدث بمادة الطواسين قبل تدوينها امام المريدين

والعامة، ثم حول المقال إلى نصوص مكتوبة ابان حياته في الفترة الاخيرة.

يحتوي

الكتاب على احد عشر نصا يبدأ بـ 1- طس السراج 2- الفهم 3- الصفاء 4- الدائرة

5- النقطة 6- الازل والالتباس 7- المشيئة 8- التوحيد 9- الاسرار في التوحيد

10- التنزيه 11- بستان المعرفة (الذي لم يعتبره الحلاج طس) ولم يصل الينا

طس التنزيه الا ان ماسنيون نقل لنا ترجمة فارسية له، قامت مصر بترجمته في

احدى طبعات الطواسين القديمة، اضافة لذلك يحتوي الكتاب على رسوم غريبة

منها تجريدية جدا ومنها كالطلاسم وعددها احد عشر رسما وزعها في ستة

طواسين، وفي الكتاب اربعة محاور هي:

أ- النظرية

الصوفية : يعد الكتاب بشكل عام (نظرية صوفية) اما على وجه الخصوص فان الحلاج

وضع اسسا لنظريته في المقامات (43) مقام، أولها الادب واخرها مقام

البداية، وهذا ما لا نجده في مؤلفات وأفكار متصوفة عصره، حيث ان النظرية

الصوفية تعتبر (النهاية=الوصول) اخر المقامات حيث الوصول إلى الحضرة

الالهية او عين الجمع/الفناء، الا ان الحلاج اعتبر النهاية هي البداية

لانها اعلى مرتبة في الطريق فيكون بينها وبين عين الجمع زمن قصير وفيها

يصبح الصوفي في (اللانهاية) او الاتحاد الكلي بين المخلوق والخالق، وقد

صاغ الحلاج فكرته هذه في طس الصفاء.

ب- التوحيد

والتنزيه : وضع الحلاج معضلة المعرفة الانسانية وعجزها في ادراك التوحيد

والتنزيه الحقيقي (عجز العقل البشري) واحيانا نشعر بمطالعتنا للطواسين

اننا بحالة عجز تام لمعرفة أي شئ على حقيقته فالحيرة هي مشكلة التصوف كما

نجدها عند النفري الا ان الحلاج رسم لنا صورة أكثر وضوحا عن حقيقة الحيرة

(طس: التوحيد، الاسرار في التوحيد، بستان المعرفة).

ت- معضلة

الامر والمشيئة: وهو اهم محور في الطواسين، فقد نلمح الحلول او الاتحاد

او وحدة الوجود ووحدة الشهود سطحيا، اما الامر والمشيئة فانه اخطر ما

اقره الحلاج في الكتاب وقد يكون السجن السبب الذي دفعه لابتكار هذه

الفكرة (المعضلة) حيث اننا نجدها واضحة في طس الازل والالتباس ردا على

أفكار الشلمغاني المتطرف الذي كان احد ألد خصوم الحلاج، فما كان من

الحلاج الا ان يرد من خلف القضبان على خصمه معلنا (لا اضداد في العالم

!؟) مسيقاً أمر السجود ورفضه من قبل ابليس ثم مدافعا عنه وعن فرعون وهذا

شئ لم يعهد من قبل ابدا (طس: الازل والالتباس، المشيئة).

ث- معرفة

الحقيقة : وهي النقطة التي تربط أفكار النصوص مع بعضها والتي بدونها لا

يصل المرء إلى معرفة الإشارات الحلاجية، فقد بين عوائق الفهم ومراتب

الفهم بالقياس إلى مراتب الحقيقة ولا غرابة ان نجد الحلاج يتطرف في رؤيته

لهذه المسألة فيقحمنا بما هو أعقد (حقيقة الحقيقة، حقيقة الحقائق، حق

الحقيقة ….الخ) (طس: الفهم، الدائرة، النقطة) مستعينا بالرسوم هنا وهناك

فاصبح الدخول إلى معرفة أفكار الحلاج والحقيقة التي يريد، معضلة بحد

ذاتها.

حال قراءتنا

للطواسين والشعور بالحيرة امام مواضيعه ورسومه تبدأ الاسئلة بالظهور،

اسئلة تخص الأسلوب واخرى الأفكار، وحين ندخل في معادلة حياة الحلاج مع

أسلوبه نجد ان هناك تناقضا فالحلاج: صريح، مباشر، يوجه كلامه للكل (عامل

الخوف هامشي في حياته) بينما الطواسين ملغزة غير مباشر، فلمن كتب الحلاج

طواسينه ؟ في طيات النصوص نجد ثلاثة اشكال للإرسـال.

الشكل

الأول: لغة وجهت للعامة، قابلة للفهم المباشر ولا تحتاج إلى اطار مرجعي

تأويلي لفهمها، تتسم بالأسلوب التعبيري القريب للعواطف هذا الشكل في

الإرسـال كتب بسياق:

الشكل الثاني :

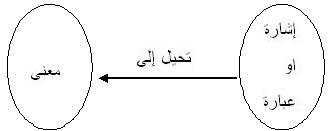

لغة وجهت لتلامذته ومريديه (ولمتصوفة بغداد ايضا) وهي غير مباشرة، قابلة

للفهم من خلال التأويل، أي بعد ارجاعها إلى المعنى المتضمن في الإشارة

والعبارة الصوفية.

وهذا الشكل

يضم مصطلحات وجملا تحتاج إلى شرح لكي يتكامل المعنى مع فضاء النص وهذا

الشكل من الإرسـال كتب بسياق

:

ونظن ان

الحلاج كان يشرح نكات هذا النوع من الإرسـال لمريده مثلما فعل بتأويل بعض

الايات القرانية في الطواسين.

الشكل الثالث :

وهو إرسـال متفرد متميز حيث اللغة غير مفهومة وبأسلوب لم يعرف من قبل عند

المتصوفة في ذلك العصر، فهو ملغز غير قابل للفهم ولا للتأويل، اما كتبه

متحديا للمتصوفة البغداديين الرافضين أفكاره، واما كتبه منه –اليه ونرجح

الاحتمال الأول.

لم تصلنا

معلومة تاريخية حول ان كان الحلاج قد شرح شيئا من هذه اللغة لتلامذته ولا

توجد إشارة فيما اذا كان المتصوفة السابقين للحلاج قد استخدموا هذا

الأسلوب، وقد أخطأ

د. علي صافي حسين حينما اعتبر أن الدسوقي هو أول من استخدم هذا اللون في

رسالتين له مستخدما اللفظ المعجم "الذي لا مدلول له في اي من اللغات

العربية، التركية، الفارسية، وحتى السريانية "(17) وابراهيم الدسوقي ولد

في 633هـ ومات في 676هـ وبين موت الحلاج ومولد الدسوقي أكثر من ثلاثة

قرون.

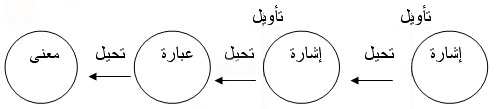

تعتبر

الجملة الصوفية من هذا النوع ممتنعة التأويل، لانها تتكون من اشارتين

تحيل إلى عبارة (=الجملة الصوفية) التي تكون المعنى، والإشارة مصطلح صوفي

يعني "ما يخفى عن المتكلم كشفه بالعبارة "(18) أي بالعبارة الصريحة وكما

عبر عنها الحلاج بدقة حين قال (من لم يقف على إشارتنا لم ترشده عبارتنا)

وقال الروذباري " علمنا هذا إشارة فان كان عبارة خفي"(19) والإشارة في

الطواسين = المفهوم الذي اختزل لغويا، وفي الشكل الثالث لا نستطيع الوصول

إلى فهم آلية الإشارة ولا اشتقاقها؛ فبغض النظر عن اللفظ المعجم هناك لفظ

عربي ايضا غير مفهوم لانه كتب من خلال اشارتين تحتاج كل إشارة إلى تأويل

مستقل ثم الربط بينهما للوصول إلى العبارة = الجملة الصوفية التي تكون

المعنى. ونمثل هذا الشكل من الإرسـال بهذا التوضيح

:

ومثال ما

ورد في الطواسين باللفظ المعجم

:

قال الحلاج:

مراضه محيل ممصمص، مغابصه فعيل رميص

شراهمه

برهمية، ضواريه مخيلية، عماياه فطهمية

(20).

فهذا

النموذج لا يمكن تأويله لا بذاته ولا بارجاعه إلى مادة النص، لانه خليط

من الفاظ لاكنه لها عندنا وتأويلها شئ محال، حتى ما ورد فيها باللفظ

العربي، وإن محاولة تأويله يعد (تأسيس معنى مسبق) لان تأويل ما لا يؤول

هو عملية (احتيال) سلبية للبرهنة على معنى مسبق لم يكن التأويل سوى تأطير

شرعي لهذا المعنى وهذا اخطر ما في التأويل لانه خروج عن قوانينه.

فالتأويل يجب ان ينطلق من نقطة حيادية تستوعب المعنى مهما كان اعتباره ضد

النص او مع النص وهو ما ذكرناه اعلاه بـ (التحييد)، فيجب تصنيف النص إلى

ما يؤول وما لا يؤول تاركين الاخير ضمن فضاء النص باعتباره بلا دلالة

(قرينة صارفة) او معنى كونه لا يقدم معنى بذاته ولا بغيره.

هذه الاشكال

الثلاثة من (الإرسـال) تنطبق على النصوص الصوفية عامة لانها اما ان تكون

مفهومة لاتحتاج الرجوع إلى معاني المصطلحات، نجد هذه اللغة في مؤلفات

(الكيلاني، المكي، الغزالي، النقشبندي…) واما ان تكون بحاجة لفك معاني

المصطلحات كما نجدها عند (الحلاج، النفري، ابن عربي، ابن سبعين …) وياتي

الشكل الثالث غير قابل للفهم، ولا للتأويل أو ليس له معنى وقد لمس كثير

من المتصوفة بعد الحلاج هذه اللغة ولكنه لم يكن سائداً في التصوف لما فيه

من مآخذ أخطرها اعتباره من ضمن السحر والأقسام السفلية …الخ أو خروجا عن

اللغة القرانية الدينية التي جاءت باللفظ العربي القويم، فيعتبر هذا

الشكل بلا إسناد قراني أو سني (السنة المحمدية).

|