|

جاء

في المراجع اللغوية في مادة ( أول ) = تأويل، هو الرجوع إلى الشئ، وفي

لسان العرب " أول الكلام وتأوله :- دبره وقدره … والمراد بالتأويل نقل

ظاهر اللفظ عن وضعه الاصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر

اللفظ " ( 31 ) وحديثاً يعني " استحضار المعنى الضمني بالرجوع إلى المعنى

الظاهر " ( 32 ) وتتوخى العمليات التأويلية الوصول إلى (الفهم) الكامل المترابط

مع المعنى الكلي الظاهر والذي سماه غادامير بالفهم الناجح، وللوصول إلى

درجة الفهم الذي لا يعتبر فعلاً ذاتياً انما " دخولاً في عملية تراث،

يتكيف فيها كل من الماضي والحاضر… وفي هذا الفهم نكون فعلاً جزءاً من التاريخ

وموضوعاً لاستمراره الذي يكشف عن نفسه بمزيد من الوضوح لأعيننا من خلال

النشاط التأويلي "(33) ومع هذا تأتي العملية التأويلية ناقصة وغير مكتملة،

بل لا يمكن أن تكتمل لأنها لا تستطيع إحياء ما تؤول حيث تنصب في اللفظ المكتوب

ومن حيث هو بناء في نص بينما هو تكوين من فعل حي وذات لها تكوينها

ورؤيتها الخاصة (في الماضي) لها لا يمكن لأي تأويل نمارسه في النص "أن

يعيد بناء أحجاره كما رصفتها أحداثه الأصلية، وبالتالي كل تأويل هو محاولة

إعادة الحوار بين المؤول والنص "(34). والقراءة التأويلية تأتي أولاً

لدمج " وعينا بمجرى النص " (35) وثانياً اختيارنا المسبق لنصوص لا تحمل

في ذاتها " دلالة جاهزة ونهائية، بل هي فضاء دلالي وإمكان تأويلي "(36)،

وهذا ما يجعل في القراءة طابع المغمارة والاقتحام للوصول ( للفهم الناجح

). والطواسين عينة كبيرة لمثل هذه القراءة، ففيه الكثير من الاشكالات والمفاهيم

والمصطلحات التي تحتاج إلى تأويل، وليس بمقدورنا عرضها بالتفصيل كما أن

الرسوم التي في الطواسين تحتاج بحد ذاتها إلى دراسة مستقلة لبعض

إشكالاتها، وسنكتفي بعرض مختصر لبعض إشكالاتها، وإن ممارستنا التأويلية

تبقى رغم كل شئ عملية ناقصة وهذه بعض إشكالات النص والخطاب :

1- طس

:- عرف الحلاج لنا طس على انه سراج من النور الغيب ومثلهُ بشخصية الرسول

(r ) لكن هذا لايعني ان كل طس هو نفسه الرسول (r ) انما هو ايضاً سراج من

النور الغيب ويلمح الحلاج هنا إلى أن الموضوع (تلقي عرفاني ذوقي) أو من

ضمن الاسرار التي كشفها الحلاج برحلته الصوفية. ومما يجدر الإشارة اليه

ان طس وردت في القرآن الكريم في سورة النمل فقط، والمعروف أن فواتح السور

(المقطعة) من الإعجازات القرآنية التي حيرت العرب وكانت تحدياً أبهر

قريش، فهل استخدمها الحلاج كتحدٍ منه !!!؟ من المحتمل هذا والاحتمال الآخر

أنه عبر بلغته عن ما تحويه هذه الكلمة من معانٍ متعددة.

من

خلال القراءة التأويلية تستنتج ان طس = مفتاح فيكون مفتاح السراج ( محمد

"r") ومفتاح الفهم = حقيقة الحقيقة ومفتاح الصفاء = التصوف واجتياز

المقاومات الـ 43 ومفتاح الدائرة = الفهم ( حقيقة الحقيقة ) والوصول إلى

الحضرة الالهيه ومفتاح النقطة = الفناء في الله ومفتاح الازل والالتباس =

التقديس ومفتاح المشيئة = دوائر الامر والتكليف وهي أربعة دوائر (

المشيئة، الحكمة، القدرة، الأزلية ) ومفتاح التوحيد = التجريد ومفتاح

الأسرار في التوحيد = (طس مشكل لأنه تجريد تجريد التوحيد !؟) مفتاح

التنزيه = (طس بلا كتابة) رسوم = إشارات مختزلة، أما بستان المعرفة فهي

بلا طس (37) = الحيرة في معرفة الله وفهمه ….الخ. وكل ما في الطواسين

يعتبر ضمن السراج الذي هو نور من الغيب أو من نور الغيب.

التأويل

الثاني هو ان يكون كل طس = محمد (r) فيكون (r) هو السراج وهو الذي جاء

بالفهم والصفاء والتوحيد والتنزيه …الخ. ولهذا التأويل إثبات في الرسوم

التي أدرجها الحلاج في الطواسين وسنأخذ هذا النموذج المطلسم الذي يعزز

هذا التأويل.

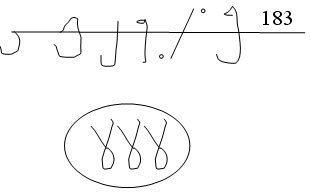

2- الرسم الذي

أورده في طس التنزيه

جاء في النص

الفارسي الذي أدرجه ماسينيون في تحقيقه للطواسين ما معناه " هنا مكان

الطاء والسين، النفي والاثبات هذه صورته … إنه فكر الخاص والدائرة التي

في الأسفل

[التي فيها لام الالف ] منزهة عن جميع الجهات … أفكار الخواص تغوص في بحر

الأفهام… ويتلاشى العرفان

"

أولاً يتضمن

الشكل اعلاه إشارة لـ (طس) ولكن بحساب الجمل (ابجد هوز) والحلاج لم يدمج

الحرفين معاً بل قال، هذا مكان الطاء = 9 والسين = 60 وقد جاء الرقم (9)

في سورة النمل مرتين.

أ- تسع آيات

أعطاها الله لموسى (حدث إيجابي)

ب- تسعة رهطٍ

في المدينة يفسدون (حدث سلبي)

فهل أخذ الحلاج

الطاء = 9 من الآية (الإشارة) الأولى أم الثانية؟

نأتي هنا لنكشف

وحدة الأضداد التي يؤمن بها الحلاج فالطاء = 9 وهي إشارة سلبية وايجابية

في الوقت نفسه والايات القرآنية بينت ايجابية (تسع آيات) وسلبية (تسعة

رهط) الأولى مذكر والثانية مؤنث والحلاج يعتقد ان فيها ترابطا؛ فللرقم

(9) استخدام سحري يستخدم لهلاك الظالمين كما جاء في المراجع

العرفانية(38) وان جميع الاسرار الكونية في هذا الرقم(39)، ويقصدون

بالاسرار التي في عملية التكوين والخلق فهل ظن الحلاج ان الاية التاسعة

التي اعطاها الله لموسى هي التي أغرقت فرعون؟

عليه نلاحظ ان

للتسعة استخدامين في القرآن سلبي / ايجابي. اما السين = 60، فلا دلالة

لها في السورة، أما دلالتها العرفانية فهي لتسهيل بعض الامور!؟

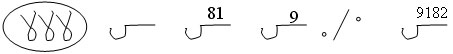

ثانياً : ينقسم

هذا الشكل المطلسم خمسة اقسام باستثناء دائرة لام الالف

:-

القسم الأول

نخرج منه الارقام 92 18 = 8 + 1 = 9 وهم في حالة المقام. أما البسط فهو

( س ) وهناك 5 = هـ في المقام مفصولة عن 5 = هـ في البسط أما الرقم 92

فهو مجموع اسم محمد باللغة العبرية (كما جاء في التوراة) وأيضاً باللغة

العربية.

فيكون الناتج

ان طس = 92 = محمد = طه

لأن طاء = 9،

هاء

= 5

اما دائرة لام

الالف فهي تشير أولا للنفي والاثبات وايضا تحوي حسابا ينتج

:

الالف =1،

اللام

= 30

اذا 31 × 3 =

93 وهو عدد ايات سورة النمل وهي السورة الوحيدة التي عدد اياتها 93 وهذا

يعني ان الحلاج يقصد بـ (طس) سورة النمل؛ فقد أضاف الحلاج لام ألف ثالثة

لشكله رغم أن النفي والاثبات في التشهد اثنين وليس ثلاثة!.

مما ذكره

ماسينيون في دراسته عن الحلاج أن بعض المتصوفة استدلوا عن تاريخ وفاة

الحلاج 309 هـ بحساب قيمة (طس) وهذا يعني أنهم جمعوا خمس سينات ثم أضافوا

طاء ليكون الناتج 309 هـ (40) ؟

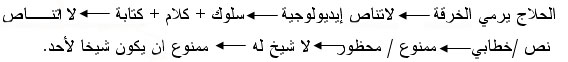

3-

رمي الخرقة

الصوفية / لاتناص: حدث تاريخي متفرد وغريب جدا لم يحدث في تاريخ التصوف،

يدل على قوة الرفض والتمرد وعلى الخروج من دائرة الصوفية التي كانت في

عصر الحلاج، وهو انسلاخ عن قوانينهم وانشقاق تام، لقد كان هذا العمل

إعلانا للعدمية التي أصبحت فيما بعد ايديولوجيا، ورمي الخرقة في نظر

الحلاج خطوة نحو الأصالة والاستقلال فكان لهذا العمل التعبيري /العملي

دورا في الكتابي /النظري الذي تشكل من البداية بلا تناص ولا أي مرجع يحيل

للماضي أو الحاضر (حاضر الحلاج)، فأصبح الحلاج بلا إسناد شيخي لأنه منشق

هذا اللاتناص + قطع الاسناد الشيخي هو الذي كون المحظور والممنوع في النص

والخطاب الحلاجي؛ فالمتصوفة تردد عبر التاريخ (من لا شيخ له، الشيطان

شيخه) وكلمة الشيطان هنا مجازية تعني (الضلالة) فاخذ الخطاب الحلاجي منذ

رمية الخرقة الاتجاه التالي

:

فحكم المتصوفة

على كل من يتبع الحلاج انه ضال (الرأي الضمني لشيخ متصوفة

بغداد- الجنيد). هكذا اصبح الحلاج في وقته محظورا من الطرف الديني الفقهي

والسياسي السلطوي والصوفي المعاصر له.

|